Fast am anderen Ende der Welt. Ein Kontinent, der einen mitnimmt.

In den Nordwesten der Antarktis vom 8. bis 21. Januar 2020.

Jeder, der in die Antarktis zieht, spürt eine gewaltige Anziehungskraft, eine unvergleichliche Mischung aus Erhabenheit, Schönheit, Weite, Einsamkeit und Feindlichkeit – Begriffe, die, jeder für sich, dramatisch klingen –, die aber das tatsächliche Gefühl für die Antarktis wirklichkeitsgetreu wiedergeben. Wo sonst auf der Welt treffen all diese Beschreibungen wirklich zu?

(Kapitän T.L. Sunter in The Antarctic Century Newsletter)

Das wird eine Expeditions-Kreuzfahrt, und bereits die Vorbereitung darauf bedurfte gründlicher Sorgfalt: ärztliche Bestätigungen bezüglich Gesundheit, Ausfüllen von Bögen zu Fragen der eigenen Befindlichkeit, Abschließen einer extra Reiseversicherung für Rückführung und Krankentransport und der exakte Hinweis auf vorgeschriebene Kleidung wie feste, hohe, Meerwasser taugliche Stiefel, darüber eine wasserdichte Hose, ebenfalls wasserdichte Handschuhe, Schal und Mütze samt gut gefüttertem Anorak; das alles war vorgeschrieben, sonst müsse man auf dem Schiff bleiben und dürfe antarktisches Festland nicht betreten. Diese Voraussetzungen beachtet zu haben, überprüfen ein erfahrenes Experten- und Expeditions-Team und eine wetterfeste Crew bei jedem einzelnen Landgänger. Noch vor Betreten der MS Hamburg ist eine Gesundheitserklärung für den Schiffsarzt zu unterschreiben, denn mit Schnupfen, Erkältung oder grippalem Infekt dürfe man wegen Ansteckungsgefahr nicht einmal an Bord, geschweige denn diesen fernen Kontinent betreten. Und selbst wer all diese Voraussetzungen erfüllt, ist noch lange nicht am Ziel.

Mittwoch, 8. Januar/Donnerstag, 9. Januar:

Nach Ushuaia. Einfahrt in den Beagle-Kanal. Einschiffung MS Hamburg

3.45 Uhr aufgestanden, 5.15 aus dem Haus, rasch mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof und in den fast leeren alten ICE geklettert, um in ca. zweieinhalb Stunden am Frankfurter Flughafen anzukommen. Eine elektronische Tafel führt zum Terminal 2; dort startet unser Charterflug nach Gepäckabgabe, den üblichen Kontrollen und dem Einchecken nur mit dem Reisepass, weil alle Daten heute bereits in den elektronischen Systemen eingepflegt sind, mit der großräumigen TUI Boeing 767 Netherland und ca. 350 Fluggästen an Bord nach Ushuaia (Südargentinien) über Fortaleza im Nordosten Brasiliens, als Zwischenlandung zum Auftanken und Wechsel der Besatzung. Genau diese Flugroute war mir seit dem 28. Februar 2017 vertraut, als ich meine Reise, die Westküste Südamerikas entlang, antrat, die mich von Argentinien nach Chile, Peru, Ecuador und Costa Rica geführt hatte.

Der Abflug verzögerte sich von zunächst einer halben Stunde auf eineinhalb, aus zwei Gründen: Die Maschine durfte nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in Fortaleza zwischenlanden, das betraf die halbe Stunde; die weitere einstündige Verzögerung resultierte aus der dramatisch um sich greifenden Unsitte, Unmengen an Zusatzgepäck (Trolleys) mit an den Sitzplatz zu nehmen. Allein das Verstauen dieser zusätzlichen Gepäckstücke beanspruchte eine weitere Stunde. Eine angenehme Überraschung war die bestens aufgelegte niederländische Crew, die erstens die angespannte Gepäcksituation locker humorvoll hinnahm und zweitens immer zu Späßen aufgelegt blieb, dabei aufmerksam und sorgfältig gelassen im Umgang mit den vielen Menschen an Bord war. Diese gut ausgebildeten Stewards und Stewardessen bewältigten alle anstehenden Aufgaben bei überraschend guter und stets ausreichender Verpflegung an Bord, was heute keineswegs mehr selbstverständlich ist. Also starteten wir statt um 13.00 Uhr erst um 14.30 nach Fortaleza, das wir gegen 2.00 Uhr morgens (MEZ) erreichten.

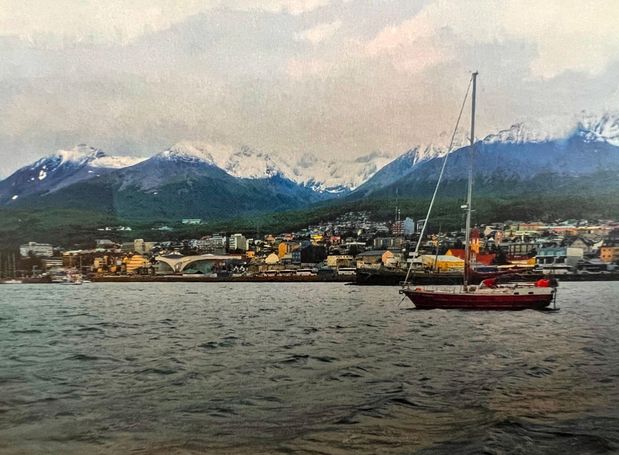

Nach zweistündigem Aufenthalt folgte der achtstündige Flug den gesamten südamerikanischen Kontinent hinunter nach Ushuaia. Bei Ankunft ist es 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, also die Uhr vier Stunden zurückgestellt, so dass es morgens 6.30 Uhr Ortszeit ist. Sofort erkannte ich die Passkontrolle und den kleinen originell gebauten Flughafen samt Abfertigungshalle wieder, nichts hatte sich seither verändert. Um Koffer braucht sich erfahrungsgemäß bei Kreuzfahrten kein Passagier zu kümmern. Er wird sie pünktlich bei Schiffsbelegung vor seiner Kabine abgestellt wiederfinden.

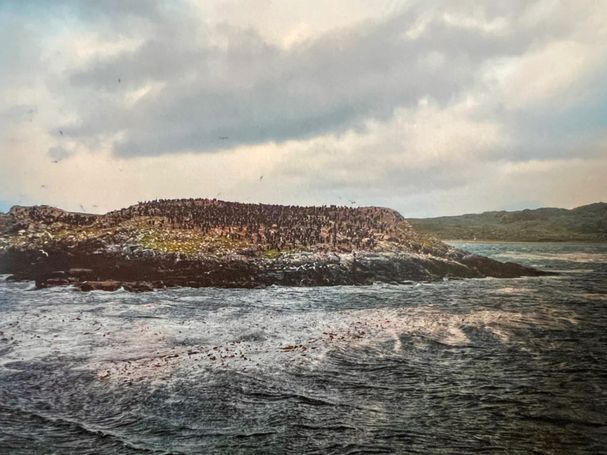

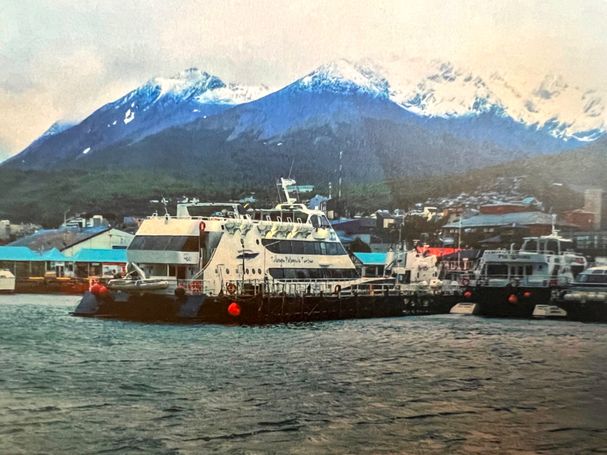

Doch bis wir an Bord durften, musste die Zeit überbrückt werden mit einer im Gesamtpreis inbegriffenen Panoramafahrt auf einem Katamaran. Bis 10.30 Uhr zog er auf dem Beagle-Kanal seine Bahnen. Die Außentemperatur lag am frühen Morgen bei etwa 3 Grad, aber der stürmische Wind, der jeden Passagier vor sich her, Wasser in die Augen und Minusgrade in die Kleidung trieb, machte einen anfangs ausgeliefert wehrlos. An Bord und im Kanal selbst ging es bereits schaukelnd zu, aber während der Hinausfahrt in den offenen Südatlantik wurde es dann richtig dramatisch. Der Katamaran wurde hin und her geschüttelt und musste der Gewalt mächtig anstürmender Brecher widerstehen. Das blieb für einige Passagiere nicht folgenlos. Selbst ich, der diesbezüglich eigentlich überhaupt nicht empfindlich bin und gerne mit diesem Risiko umgehe, musste dieses Mal erheblich an Konzentration und Anspannung aufbringen, um nicht niedergerungen zu werden. Meine Tochter jedoch, die mich auf dieser Reise begleitete, erlag den Reizen unkonventioneller Schaukelbewegungen. Sonst aber wurden Inseln und Felsen nah angefahren, so dass wir größere Kormoran-Kolonien in Sichtweite vor uns hatten. Auch eine kleine Seelöwengruppe breitete sich auf einem Felsen aus, während die Meerestemperatur sich jetzt im hiesigen Hochsommer bei gerade einmal 8 bis 3 Grad plus einpendelt.

Erleichtert, aber auch etwas mitgenommen, verließen wir trotz ausreichender, stets aufmerksamer Verpflegung nach zweieinhalb Stunden den Katamaran und wurden per Foto und Aushändigen des Bordausweises zu unseren Kabinen der MS Hamburg geleitet.

Freitag, 10. Januar: Bedingungen für alle Landgänge

Zunächst also das Eingewöhnen in das mir bisher unbekannte Schiff, obwohl die Grundstrukturen sehr ähnlich sind. Einige Formalitäten sind zu erledigen: Passabgabe, Bereitlegen der Antarktis-Kleidung, Begehen aller Schiffsebenen, Durchforsten der ausgesprochen schmalen Bordbibliothek, wie ich schnell feststellte, Vorbeischlendern am Fitness-Raum und Besichtigen beider Restaurants.

Doch das zentrale Ereignis an diesem Tag ist: Die wissenschaftliche Crew für die Expeditionen stellte sich vor und erläuterte die Modalitäten und Bedingungen aller Landgänge in der Antarktis. Zwar freundlich im Ton, doch sehr bestimmt, ja streng in der Sache, was man dürfe und was nicht. Um das zu illustrieren, erzählte der Expeditionsleiter Ludger Feldmann von einem krassen Fall. Es habe einmal einen Passagier gegeben, der einem Pinguin nachjagte, ihn in seinen Rucksack steckte und damit an Bord wollte. Das scheiterte sofort am strengen Geruch des Tieres. Mich überraschte es nicht, dass dieser Passagier ein Chinese war, denn einigen asiatischen Mentalitäten und Kulturen, so weit ich das auf meinen Reisen oder aus TV-Dokumentationen beobachten konnte, haben offensichtlich ein anderes Verhältnis zu Lebewesen als wir, wobei überbordender Fischfang, samt Leerfischen der Weltmeere nur die am deutlichsten wahrnehmbaren Zeichen sind. Und was man bis jetzt vermutet, ging die längst weltweit agierende Corona-Krise von der chinesischen Stadt Wuhan aus, weil die Menschen dort Wildtiere verspeisten, die, selbst dagegen resistent, den Virus auf den Menschen übertrugen.1

Unbeantwortet blieb die Frage: Was hätte denn der Chinese mit diesem Pinguin an Bord gemacht? Da kann man nur rätseln, mir jedenfalls fehlt dafür die Fantasie. Passierte so etwas heute, würde jedem der Prozess gemacht, mit einer empfindlichen Geldstrafe oder gar Gefängnis.

Galerie

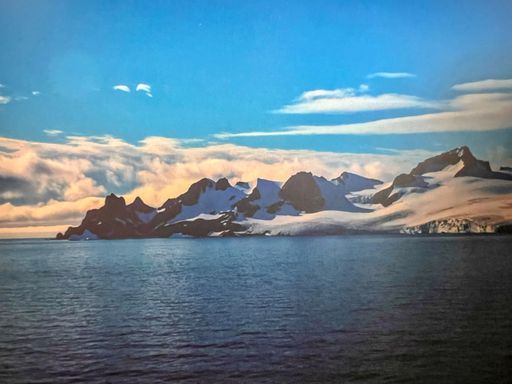

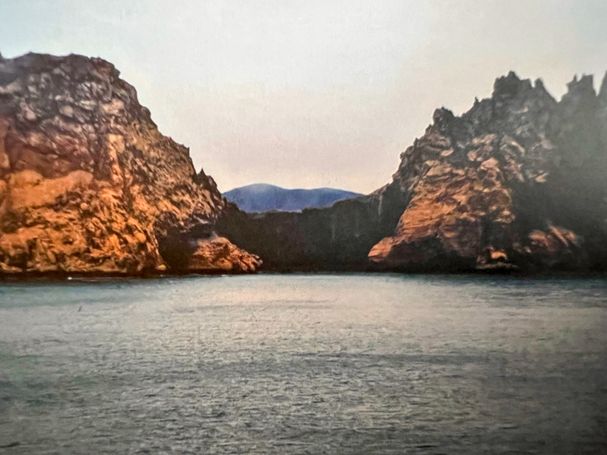

Im Hintergrund die Anden, von Ost nach West. Sehr beeindruckend.

Der Beagle Kanal gehört zur Hälfte zu Chile und zur Hälfte zu Argentinien.

Das Expeditionsteam

Ludger Feldmann, Privatdozent Dr. habil. Expeditionsleiter, Geologe und Geograph. Nach aktiver Universitätslaufbahn entdeckte er die Welt des Reisens. Als Lektor und Studienreiseleiter auf Kreuzfahrtschiffen ist er für verschiedene Veranstalter der gesamten westlichen Hemisphäre unterwegs. Von Süd- und Nordafrika, der Karibik, Mittel-, Nord- und Südamerika bis hinauf nach Island, Grönland und Spitzbergen reichen seine Fahrten; mittlerweile sind es mehr als 100 Länder.

Frauke Hauschildt, ohne wissenschaftliche Ausbildung. Autodidaktin, die sich seit 2005 ein großes Wissen über Unterwasser-Ökosysteme in verschiedenen Klimazonen angeeignet hat. Ihre Schwerpunkte sind die Entdecker und Entdeckungsreisen in die arktischen Räume und die Tierwelt in jenen Regionen.

Dr. Karen von Juterzenka, studierte Biologie und promovierte am „Institut für Polarökologie“ der Universität Kiel über die ökologische Bedeutung von arktischen Schlangensternen. Sie schrieb auch über arktische Bodenfauna und Lebensgemeinschaften im Südpolarmeer.

Dr. Michael Schmid, Biologe. Über neun Jahre forschte er in einem deutsch-russischen Gemeinschaftsprojekt in der sibirischen Arktis.

Heinz Strathmann, gebürtiger Grevenbroicher mit Wohnsitz in Norwegen seit 1974. Er lebt, wie er selbst sagt, mit Wölfen und Bären. Regelmäßig organisiert er als arktischer Guide, zusammen mit seinem auf Spitzbergen lebenden Sohn, Expeditionen dorthin.

Die ersten strengen Instruktionen kleidete Ludger Feldmann noch am Vormittag in seinen Vortrag, dessen Teilnahme absolut zwingende Pflicht für jeden Mitreisenden war: „Das richtige Verhalten in der Antarktis: Richtlinien für Besucher und Einweisung in die Zodiac-Fahrten.“

Die wichtigsten Ergebnisse seien rasch aufgezählt: Auf keine Pflanzen, Gräser oder auch nur angedeutetes Grün treten. Von allen Tieren Mindestabstand halten: bei Pinguinen 5 Meter, 15 Meter bei Seelöwen und Seebären. Nichts mitbringen, außer Rucksack mit Fotoausrüstung, kein Getränk, nichts zurücklassen, absolutes Rauchverbot, jegliches Austreten ist streng untersagt.

Nachmittags sprach Manfred Bölter über „Meeressäuger in der Antarktis“ und Michael Schmid äußerte sich kompetent zum Thema: „Pinguine – mehr als nur Vögel.“

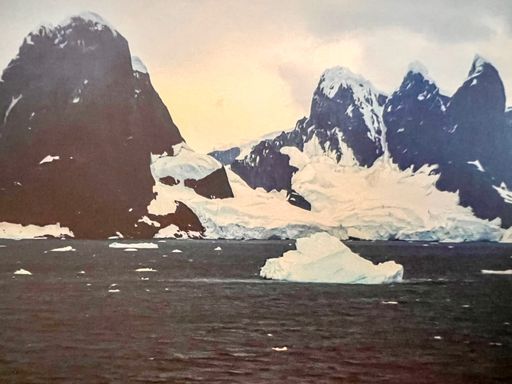

Samstag, 11. Januar: Zone Antarktis. Drake-Passage. Elephant Island.

Seit 13.15 Uhr überquert die MS Hamburg den 60. Breitengrad, sind damit in der Zone Antarktis und passieren gegen 20.30 Uhr die Drake-Passage hin zu Elephant Island, die nördlichste der Südshetlands. Etwa 40 Kilometer lang, ragt sie schroff, fast bedrohlich aus dem Meer. Doch das Panorama ist, auch wegen unendlich weiter Sicht, schlicht grandios. Eine Insel, westlich von uns, scheint gerade mal 10 Kilometer entfernt, so schätzen wir Passagiere, doch Ludger Feldmann klärt uns umgehend auf, dass die Entfernung gut und gern 150 Kilometer bemesse. Selbst gute TV-Dokumentationen zeigen meist nur Ausschnitte, aber das gesamte Panorama und der ständige Rundum-Blick vom Schiff hin zu jenen zum Teil von Schnee und Eis bedeckten Felsformationen, scheinbar so nah, dabei unendlich fern, erfassen Seele und Herz, Sinn und Verstand unmittelbar. Einer Durchsage des Wissenschafts-Teams folgt die nächste über Geologie, die Geschichte der Antarktis und Expeditionen vergangener Tage. Je weiter wir in den Süden vorstoßen, umso länger werden die Tage, und die gegen das Licht ankämpfenden Nächte müssen sich lediglich mit einem faszinierenden Abendrot, manchmal ins Orange gleitend, begnügen. So erscheint die Sonne heute um 3.32 Uhr morgens und verschwindet um 22.33 Uhr. Diese Zeiten werden uns auf den Tagesblättern mitgeteilt, ebenso die 6 Grad Außentemperatur. Bei für diese extreme Region ruhiger See bleibt der Wind doch frisch und dringt spürbar durch die Kleidung.

Doch so schnell werden wir für den nächsten Tag, der ersten Anlandung, nicht von Bord auf die Zodiacs gelassen! Heute: Nach einem ausgeklügelten Farbpunkte-System folgt die Einteilung in Gruppen, die dann, zeitlich versetzt, aufgerufen werden, sich in der großen Lounge einzufinden. Mitzubringen waren von jedem die komplette Oberbekleidung für die Landgänge, inklusive Taschen, Fotoapparaten und Filmkameras. In der Lounge erwarten uns mit Handstaubsaugern bewaffnete Crew-Mitglieder. War eines frei, winkte es den nächsten aus der Gruppe heran. Dann wurde alles gründlich, und das minutenlang, abgesaugt: die Mütze von innen und außen, der Schal der Länge nach und von beiden Seiten, die Winterjacke nach außen gestülpt, bis in die Ärmel und in jede Tasche hinein gelangte der Handstaubsauger; die Winterhose beugte sich dem gleichen Procedere, die Wasser abweisende Überhose mit allen Taschen innen und außen wurde sorgfältig von jedem Staubkorn, allen Flusen und Keimen befreit. Die für die Landgänge eigens angeschafften wasserdichten Stiefel tolerierten klaglos die genaueste Begutachtung des Expeditionsleiters höchstpersönlich. „Sehen gut aus“, beschied er mich anerkennend knapp. Skistiefel, hohe Turnschuhe oder Arbeitsstiefel wurden nicht geduldet; die Qualität der Sohlen bewertete er besonders scharfäugig. Dieser komplexe Vorgang für alle 350 Gäste beanspruchte Stunde um Stunde. Der Grund für die gesamte Prozedur leuchtet unmittelbar ein. Keine fremden Keime, Erreger, keine Brösel, Essensreste, nichts, rein gar nichts, darf von uns auf die Antarktis gebracht oder dort zurück gelassen werden. Jedes Expeditionsschiff verpflichtet sich mit Unterschrift des Veranstalters, peinlichst allen Regeln zu folgen; offizielle Kontrollen gäbe es zwar nicht, aber ihrer bedürfe es auch nicht, weil der Kapitän des nächsten anlandenden Schiffes umgehend Meldung mache, sollte der Vorgänger seinen diesbezüglichen Abmachungen nicht penibel nachgekommen sein. Da jede Expeditions-Kreuzfahrt mit Datum, Uhrzeit für Ankunft und Abfahrt angemeldet und somit registriert ist, wäre ein Schuldiger rasch gefunden und mit hohen Konventionalstrafen belegt.

Weil auf solch einer Reise ein wissenschaftlich kompetentes Expeditionsteam uns unterrichtet und leitet, bin ich doch gespannt auf jeden Vortrag. Nachmittags sprechen Karen von Juterzenka über „Seevögel der Antarktis – ein Überblick“ und Heinz Strathmann über „Die Expeditionsgeschichte der Antarktis“.

Den stimmungsvollen Melodien der bordeigenen Rondo-Band am Abend mag ich mich nicht so recht hingeben und genieße lieber die Abendstimmung an Deck, obwohl es etwas windig und bewölkt ist, bei ca. plus 5 Grad Celsius.

Zwei Tage und zwei Nächte ist jedes Expeditionsschiff unterwegs, bis es von Ushuaia die Region dieser Antarktischen Gruppe der Südshetlands, die 20 Inseln umfasst, erreicht.

Die Antarktis wird auch von Südafrika und Neuseeland angefahren. Diese Schiffe sind aber wesentlich länger unterwegs, vor allem jene von Südafrika. Man macht sich ja als Tourist und Mitteleuropäer keinerlei Gedanken über die Größe der unbewohnten Antarktis, die wegen ihrer geografischen Lage von kaum einem Atlanten so richtig erfasst wird. Dabei hat dieser Kontinent schlicht die Größe von Europa und Australien zusammen. Die wissenschaftliche Crew an Bord belehrte uns Staunende mit Grafiken und Schaubildern lakonisch darüber.

Galerie

An Bord der MS Hamburg

Den Norden der Antarktis im Blick

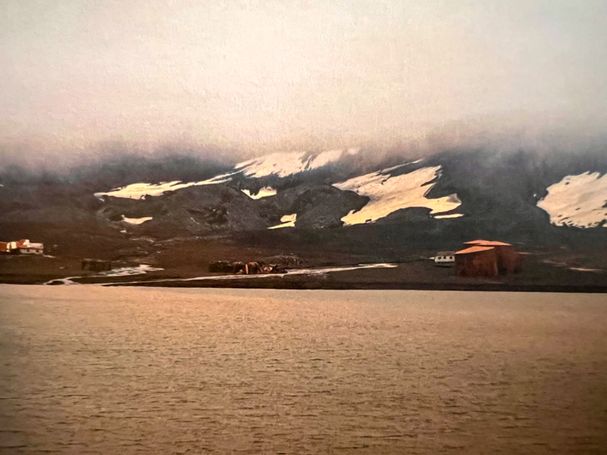

Sonntag, 12. Januar: Forschungsstation Arctowski auf King George Island

Erstes Betreten antarktischen Landes – King George Island vor der polnischen Forschungsstation Arctowski, die dort seit 1977 bewirtschaftet wird. Mit unserer Markierung der Farbe Blau sind wir heute die letzten in der Reihe, die auf den Zodiac klettern, um auszufahren und anzulanden. Für jeden Ausflug ist die Mitnahme des Bordausweises Pflicht. Beim Verlassen des Schiffes wird das elektronisch festgehalten, beim Einchecken wieder, so dass niemand verloren gehen kann oder auf einer der Inseln versehentlich zurückbleibt. Die Abfahrt von King George Island ist für 13.00 Uhr vorgesehen.

Südshetlandinseln und King George Island

45 Minuten Aufenthalt ist jeder Gruppe erlaubt, also: gehen – stehen – schauen – staunen. Heute ist lediglich etwas müder, ja fast schüchterner Sonnenschein zu sehen, der schnell mit tief hängenden grauen Wolken wechselt, bei gerade mal 3 Grad plus. Es ist mittlerweile 19 Stunden hell hier im äußersten Nordwesten der vorgelagerten Insel. Alle sind gut eingecremt zum Schutz gegen die gefährliche UV-Strahlung, die auch bei geschlossener Wolkendecke nichts von ihrer bedrohlichen Kraft einbüßt. Für eine irreparable Hautkrebserkrankung genügen gerade mal ungeschützte 20 Minuten.

King George Island also: eine lang gestreckte Insel, die im Zentrum der Südshetlandinseln liegt. Sie

biegt sich in der gekrümmten Form einer Banane 80 Kilometer in nordost-südwestlicher Richtung mit einer maximalen Breite von 30 Kilometern. Auch wenn die Gesamtfläche 1.338 Quadratkilometer misst, sind, wie jetzt im Hochsommer, nur 25 davon eisfrei; das sind keine 2 Prozent. Die Nordseite zeigt einen unspektakulären Küstenverlauf, während sich an der Südseite tiefe Buchten und schmale Fjorde eingegraben haben, namentlich die King-George-, die Admirality- und die Maxwellbucht. Das massive Rückgrat ist der 600 Meter hohe Gebirgszug, der zur Nordküste hin steil abfällt. Alle Anlandungsplätze sind deshalb auf der Südseite.

Wir stiefeln durch knietiefes Uferwasser an Land und wenden uns rechter Hand zur bekannten Forschungsstation Arctowski, die etwa 500 Meter entfernt liegt und den antarktischen Sommer über, also von etwa Ende Oktober bis Ende März, bewirtschaftet wird. Von Montag bis Samstag ist die Station für Besucher geöffnet, am Sonntag dagegen komplett geschlossen. Heute ist Sonntag. Ich habe großes Verständnis, dass die Besatzung wenigstens einen Tag in der Woche von neugierig durchlaufenden Touristen verschont bleiben will.

Der Antarktis-Vertrag von 1959 verpflichtet die internationalen Forscher-Teams zum freien Austausch wissenschaftlicher Informationen und schreibt sogar eine enge internationale Zusammenarbeit vor. Die meisten Stationen befinden sich an der Küste oder in Küstennähe. Also neben unserer bereits erwähnten polnischen Arctowski-Station jene der chilenischen Presidente-Frei-, der russischen Bellingshausen-, der ukrainischen Vernadsky-, der US-amerikanischen Palmer- und der deutschen Neumeyer-Station, die allerdings weit im Landesinneren liegt. Und was erforschen diese Gruppen? Schwerpunkte sind Glaziologie, Atmosphäre, Ozeanographie, Geowissenschaften und Meeresbiologie, stets im Zusammenhang mit der Klimaveränderung.

Die Arctowski-Station wirkt unspektakulär. Wie gelbe Eisenbahnwaggons sieht sie aus, zur Meeresseite hin längs nebeneinander gestellt, steht sie zwischen Kies und Geröll auf flachem Boden. Dahinter zeigen sich Erhebungen, eisfrei in Grau und Braun, langsam zur Wolkendecke hin ansteigend, nur durch kleine Schneefelder unterbrochen, die sich selbst im Hochsommer ganz oben noch gehalten haben.

Unsere Wege haben die Crew-Mitglieder genau markiert. Eigenmächtige Abzweigungen werden nicht geduldet und sofort mit mahnender Stimme geahndet. Besonders bewacht von Karen Juterzenka ist eine kleine Ecke an einem niedrigen Gesteinsbrocken. Bei genauem Hinsehen entdecken wir Gräser, etwas Moos und überhaupt ein Grün, das sich hier erstaunlicherweise, trotz eisiger Winterkälte bis zu minus 60 Grad, behauptet. Solch augenscheinlich kleine Naturereignisse wirken in dieser lebensfeindlichen Region verblüffend groß. Vermutlich haben Vögel die Samen von anderen, viel weiter nördlich gelegenen Inseln, hierher getragen.

Ludger Feldmann ist jetzt schon so angetan von der Disziplin aller Gäste, dass er etwa ab 16.00 Uhr weitere Fahrten mit den Zodiacs entlang der gewaltigen Gletscher anbietet, die bis ca. 20.00 Uhr dauern sollen. Es bleibt also spannend. Denn diese Fahrten von 16 bis 20 Uhr hatten es ebenfalls in sich: Bei windigem, ja stürmischem Wetter glitten die Zodiacs nah an die Gletscher heran – vorbei an einer Robbe, die wir beinahe übersahen, Feldmann wies aber auf sie hin –, und doch immer respektvoll Abstand haltend, stets den großen und kleineren Eisschollen ausweichend. Einem ruhig ziehenden Großen lässt man ohnehin bereitwillig jede Vorfahrt. Es sei schon vorgekommen, dass ein einzelner riesiger Eisblock von der starken Meeresströmung bis hinauf ins brasilianische Sao Paulo getrieben wurde, aber vom Norden kommende Strömungen hätten ihn dann wieder hierher zurück geschoben, erzählt Feldmann. Oft brechen diese Riesen mehrfach auseinander – das sei nur eine Frage der Zeit, bis sie zerfallen, werden wir belehrt. Jedenfalls: Die Berghänge über den Gletschern hier zeigen sich in kahlem Braun, unterbrochen durch schmutzig grau schimmerndes Hochsommerweiß, aber auch gezeichnet von zarten, wie hingemalt wirkenden grünblauen schmalen Kanälen, in denen Schmelzwasser zum Meer hinab rauscht. Majestätisch herrschen hier seit Jahrmillionen Natur und seit 4000 Jahren dick zusammengepresstes Eis, gänzlich fern, ja abweisend der menschlichen Spezies gegenüber. Diese erhabene Gleichgültigkeit einer scheinbar statischen, jedenfalls in sich ruhenden Natur im Vergleich zu unserem ruhelosen menschlichen Dasein, macht unvermittelt spürbar, wie gleichgültig wir ihr sind. Es scheint sie einfach nicht zu interessieren, ob es den Homo sapiens noch lange oder überhaupt gibt.

Mit diesen etwas laienhaften Überlegungen kehren meine Tochter, die Begleiter, der zuverlässige Zodiac-Lenker und ich zur MS Hamburg zurück.

Von den abendlichen Veranstaltungen mit künstlerischen Darbietungen, feinen Gesangs-Duos und fingerfertigen Zauberkünstlern halte ich auf dieser denn doch ganz anders gelagerten urwüchsigen Reise tunlichst Abstand, schreibe auf, was mich beeindruckt und hänge viel lieber meinen eigenen Gedanken nach.

Galerie

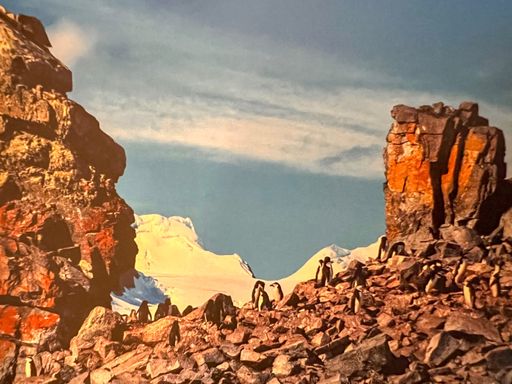

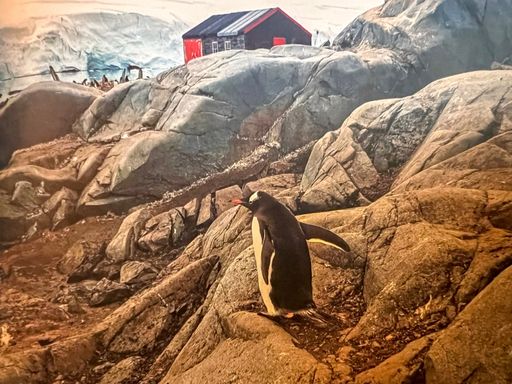

Der erste Landgang, King George Island.

Zügelpinguine und Skuas haben uns als erstes begrüßt.

Montag, 13. Januar:

von der Bransfield zur Half Moon Island

Wir kreuzen in der Bransfieldstraße, entlang verschiedener Inselgruppen, und nähern uns einem weiteren Ziel:

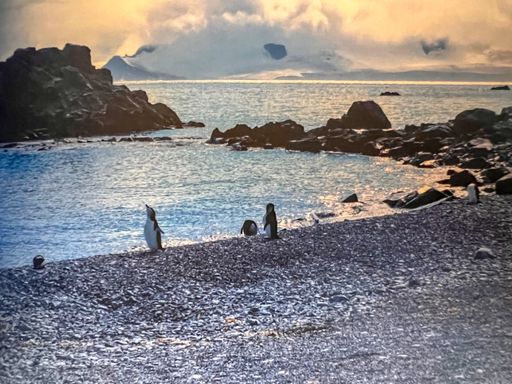

Half Moon Island der Süd-Shetlandinseln

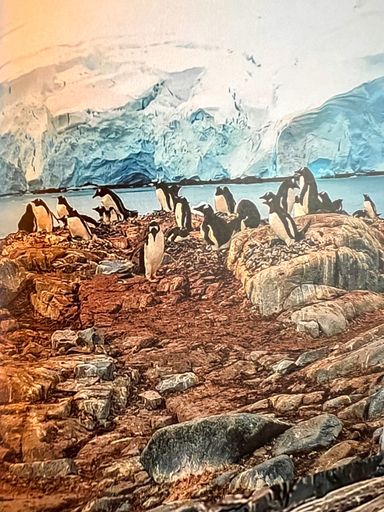

Zum ersten Mal unter Hunderten von Zügelpinguinen, 7000 soll es auf der Insel geben. Unsere Zodiacs liegen auf Reede. 60 Minuten Aufenthalt ist jeder Gruppe erlaubt, um vom Ufer den steil abfallenden Kies zu überwinden und dann auf groben Steinen zu laufen. Respektvoll halten alle Abstand von den kleinen Wesen, nicht größer als 40 bis 50 Zentimeter. Die einen balancieren erstaunlich geschickt den mit Steinen und Geröll übersäten Berg hinunter zum Ufer, andere kommen mit nahrhaftem Krill in sichtbar gefüllten Bäuchen aus dem Meer und klettern geduldig den Berg hoch zu ihren weit oben gelegenen Brutplätzen. Die sind unter Pinguinen besonders begehrt, weil sie die Frühsommersonne zuerst vom Eis befreit und getrocknet hat, so dass Nestbau und Brut-Prozeduren viel eher starten können. Dort warten jetzt geschlüpfte Küken, die um Nahrung betteln, die aber auch der aufmerksamen Bewachung und des Schutzes der Altvögel bedürfen, wegen ständig kreisender Skuas, die selbst Küken zu versorgen haben, wie Ludger Feldmann nüchtern bemerkt. Ich stehe unten auf Steinen und Kies, schaue in einen unglaublich schönen Sommertag mit hell gleißendem Sonnenschein hinein und beobachte, heute vielleicht ein bisschen zu warm eingepackt, die zielgerichtet hin und her wandernden Pinguine. Hätte man die Zeit für einen kleinen Anstieg, wäre der Lohn ein weites Panorama über die kleine Insel, die Mondbucht und Livingston Island auf der Westseite. Hoch aufragende Felsformationen geraten in den Blick, auf denen neben Pinguinen Küstenseeschwalben, Riesensturmvögel und Dominikaner-Möwen brüten.

Die Sichel der halbmondförmigen Insel wird als Kraterrand eines einstigen Vulkans vermutet. Während der südliche und nördliche Bereich der Insel bergig ist mit bis zu einer Höhe von hundert Metern, liegt der mittlere Teil nur wenig über Meereshöhe. Dort, an der Megurante Cove, betreibt Argentinien seit 1955 eine eigene Forschungsbasis, die Cámara-Station, die aber nicht mehr intensiv bewirtschaftet wird.

Wie reibungslos das organisatorisch vonstatten ging, beweist, dass alle 350 Gäste und die Crew schon um 12.00 Uhr an Bord sind, weil die MS Hamburg den Ankerplatz von Half Moon Island verlässt und Kurs auf das 38 Seemeilen, etwa 70 Kilometer entfernte Deception Island nimmt.

Das ganze Unternehmen hat mittlerweile unverkennbar Expeditionscharakter und ist trotz augenscheinlicher Gelöstheit im Ganzen anstrengend: Abfahrtstermine mit den Zodiacs, hinein in schützende, wärmende Kleidung. Zuvor in der Kabine: raus aus der bequemen Kleidung an Bord; dann 2 Paar Socken, lange Winterunterwäsche, normale Hose, Stiefel mit wärmenden Einlagen, Hose in die Stiefel, darüber die wasserdichte Regenhose gezogen und festgezurrt, schnell in die hochwertig gefütterte wetterfeste Winterjacke mit multifunktionalen Verschlüssen an allen Seiten, wärmende Kopfbedeckung, darüber die Kapuze mit Verschluss gestülpt, noch die Handschuhe angezogen und den Bordausweis verstaut. Längeres Warten, bis unser Aufruf über Lautsprecher kommt, Sammeln in der Lounge in der vierten Etage, nach jenem bereits erwähnten Farbpunkte-Vergabe-System. Weiteres Warten im Halbkreis von 16 Leuten für die Fahrt mit dem Zodiac. Folgt endlich der Aufruf, wird die Gruppe drei Etagen nach unten geleitet, durch ein Becken geführt zur Desinfektion der Stiefel, pflichtgemäß noch spezielle Rettungswesten angelegt, falls man während der Fahrt ins Meer stürzen sollte, hin zum schmalen Treppenabgang, der direkt zum motorisierten Schlauchboot führt. Stämmige Russen und Ukrainer hieven jeden Einzelnen in das schaukelnde, aber stabile Etwas mit genauer Platzanweisung, der exakt zu folgen ist. Der Ausstieg, nah am Ufer, verlangt eine ganz andere Übung nach minutenlanger Fahrt durch das Südpolarmeer: Man sitzt mit dem Rücken zur Landseite, rutscht der Reihe nach hin zum Bug vorne, und mit einem mehr oder weniger eleganten Hüft- und halbwegs gekonnten Beinschwung über die Reling platscht man ins knietiefe Uferwasser, balanciert dann vorsichtig wegen glatter Steine an Land. Dort empfängt die Gruppe stets der Expeditionsleiter selbst mit einem kleinen Vortrag darüber, wo wir uns gerade befinden, welche Tiere wir antreffen werden; er erinnert an die gebotene und vereinbarte Vorsicht im Umgang mit allem hier, gibt noch die Zeit der Rückkehr zum Schiff an und entlässt uns dann mit aufmunternden Worten für die zeitlich und räumlich überschaubare persönliche Entdeckungstour, während die gesamte Dauer einer Exkursion mit Vor- und Nachbereitung stets ihre drei bis vier Stunden beträgt.

Deception Island

Die MS Hamburg nimmt Kurs auf diese Insel und kreuzt in der Caldera von Deception Island, um von dort gegen 17.30 Uhr in das 120 Seemeilen (222 Kilometer) entfernte Cuverville Island aufzubrechen.

Die kleine Insel ist so interessant, dass ich auf ihr wenigstens virtuell ein bisschen verweilen möchte. Sie liegt in der Bransfieldstraße am südöstlichen Ende der Südshetland-Inseln am Rande des antarktischen Kontinents. Sie ist eine der größten und beeindruckendsten Krater-Inseln der Erde – ein eingebrochener Vulkan, der aber nur 13 mal 14 Kilometer misst. In die Caldera fährt die MS Hamburg hinein, durch eine schmale Öffnung am Kraterrand, den Neptuns Bellow, schlängelt sich elegant zwischen die vielen Eisschollen. Faszinierend ist, dass Deception ein immer noch aktiver Vulkan ist. Der aufregende Kontrast liegt in der gewaltigen Virulenz vulkanischer Hitze, die ganze Landschaften umgestaltet, und der majestätischen Ruhe und Starre des antarktischen Eises. Die immer wiederkehrende Aktivität des Vulkans vertrieb wiederholt, und das seit 1967, britische Forscher von der Insel, während die Stationen selbst von der strömenden Lava vollständig zerstört wurden. Die heute noch von touristischen Expeditionsschiffen angefahrenen Anlandungspunkte heißen Whalers Bay, Pendulum Cove, Telefon Bay und Baily Head. Dennoch arbeiten einige Forscher in den kurzen Sommermonaten auf Deception Island.

Bemerkenswert ist, wie produktiv interessierte Kreuzfahrer mit den Forschern hier zusammen- arbeiteten. Die IAATO (International Association of Antarctis Tour Operation) entwickelte eine App, die sich Touristen in dieser Region herunterladen konnten und ermunterte sie, selbst zu Wissenschaftlern zu werden. Die stellten dann ihre Fotos von Walen mit ihren charakteristischen individuellen Schwanzflossen ins Netz und luden sie hoch. Ähnliches galt auch für Fotos über Seevögel. So sparten die Forscher Geld, weil sie zusätzliche Informationen zur Auswertung bekamen, ohne selbst in die Region reisen zu müssen. Ich notiere das im Präteritum, weil das bereits Vergangenheit ist. Die App soll es zwar noch geben, aber die Mission selbst ist beendet.

Galerie

Half Moon Island. Am späten Nachmittag mit einer spektakulären Zodiacfahrt an den Gletschern vorbei. Wind, Wellen, Eisschollen, Wolken, Sonne, Regen, Wale nur 80 m entfernt.

Weiter geht die Fahrt durch die Gerlach Straße, Richtung Cuverville Island

Wale, Wale, Wale, leider auf keinen Bild zu sehen

Dienstag, 14. Januar:

zwischen Eselspinguinen auf Cuverville Island

Cuverville Island

heißt heute der kleine Landgang, für unsere Farbgruppe Blau schon ab 8.30 bis 9.30 Uhr. Wir kommen nah an die geselligen Eselspinguine heran, eine Kolonie, die ca. 10.000 Tiere umfasst. Zu sehen sind auch Kormorane und Skuas, die brütende Pinguine nicht aus den Augen lassen und auf unbewachte Nester lauern.

Die Cuverville-Insel ist ein sehr kleines Eiland. Von der Insel Rongé trennt sie der wenige hundert Meter breite Errera-Kanal. Die Lage der Insel birgt noch eine Besonderheit, denn

ab und zu driften (…) Eisberge heran, die nur der Strömung und dem Wind gehorchen. Träge (…) treiben sie auf das flache Wasser zwischen den beiden Inseln zu und gehen prompt in die Falle. Von den Wellen auf und nieder bewegt, drücken sie zuerst ihre Unterseiten wie Stempel in den Grund und schrammen dann noch weiter auf die Küste zu (…) Gestrandet, einer neben dem anderen, liegen sie zusammen wie auf einem Friedhof – schmelzende Grabsteine. (Walther, S. 166).

Vom Zodiac herunter, durchs Uferwasser gestapft, öffnet sich der Blick auf ein weites Panorama. Zur Linken stehen die Eselspnguine zwischen Felsgestein, zur Rechten brütet eine beträchtliche Kolonie weit auf eine Anhöhe ca. 250 Meter hinauf. Wir werden umgehend aufgeklärt, woher der seltsame Name dieser Pinguinart herrührt: Sie gibt die bekannten Laute von Eseln wider, sind auch sofort zu hören und wirken in dieser weltabgewandten Region, zugegeben, etwas belustigend. Ich lief nicht groß umher, sondern beobachtete, keine zehn Meter entfernt, ein Pinguin-Männchen unter vielen, das mit bewundernswerter Ausdauer noch an seinem Nest bastelte und Steinchen um Steinchen heranschaffte. Das war beschwerlich, weil es immer wieder ein Stück abwärts laufen, ein Steinchen finden, mit dem Schnabel aufnehmen, hoch tragen und am werdenden Nest anordnen musste. Mir imponierten sehr Geduld und Hingabe dieses Tieres, wie es unbeirrt konzentriert zu Werke ging. Klar, das Nest für die künftige Eiablage musste der Auserwählten gefallen, und trotzdem hatten Ernst und Konzentration dieses Pinguins etwas sehr Berührendes. Ich vergaß alles andere um mich herum, bis ich bemerkte, wie sich unsere Gruppe für die Rückkehr langsam zum bereits wartenden Zodiac hin orientierte. Zeit zum Aufbruch also. Kurze Blicke aufs Meer hinaus genügten, um immer wieder große Wale zu sichten mit ihren gewaltigen Schwanzflossen.

Zwischen 1992 und 1995 ließen sich in den Sommermonaten drei Frauen und ein Mann zu Forschungszwecken auf Cuverville nieder. Sie gehörten zum „Institut für Polarforschung“ an der Universität Cambrigde und sollten untersuchen, wie sich der Einfluss des Tourismus als Stressfaktor auf das Brutverhalten der Pinguine auswirkt. Es stellte sich heraus, dass der Steinchenklau von Artgenossen beim Nestbau und vor allem die ständige Anwesenheit lauernder Raubmöven viel stärkere Stressfaktoren sind als der Besuch der Touristen, falls die sich korrekt verhalten. Der Besuch der Menschen soll sogar messbar den Bruterfolg verbessert haben, weil sich Skuas dann beim Anblick dieser artfremden Spezies zurückzögen.

Nachmittags kommt es noch aufregender. Wir betreten zum ersten und einzigen Mal antarktisches Festland hinter den vorgelagerten Inselgruppen. Der Name der Anlandung: Paradise Bay! Einige im Sommer bewohnte und bewirtschaftete Holzhütten stehen da zusammen, deren Existenz vor allem deshalb bekannt wurde, weil der ansässige Arzt nach zwei Wintern noch einen dritten bei völliger halbjährlicher Dunkelheit und gewaltigen Stürmen mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 320 Kilometer pro Stunde zusammen mit dem Team zubringen sollte, dabei vollständig ausrastete und kurzerhand die Unterkünfte anzündete. Seitdem wird die Paradise Bay nur noch in den Sommermonaten von Argentiniern betrieben. Feldmann empfing jede Gruppe mit den Worten: „Wenn Sie 2500 km in diese Richtung laufen, sind Sie am Südpol. Beeilen Sie sich! Sie haben fünf Minuten!“

Die Fahrt mit dem Zodiac hin zum Land führte zwischen Eisschollen unterschiedlicher Größe hindurch. Die Natur bleibt für mich in ihrer beklemmenden Unnahbarkeit weiter abweisend; starr präsentiert sie sich in jenen kurzen Momenten geheimnisvoller Stille, wenn selbst die wenigen Eselspinguine schweigen.

Um 21.30 Uhr gab es in der Lounge noch eine erstklassige Dokumentation: „Aufbruch zum Südpol“ über Ernest Shackletons berühmte dritte Antarktis-Mission. Darüber gleich mehr.

Galerie

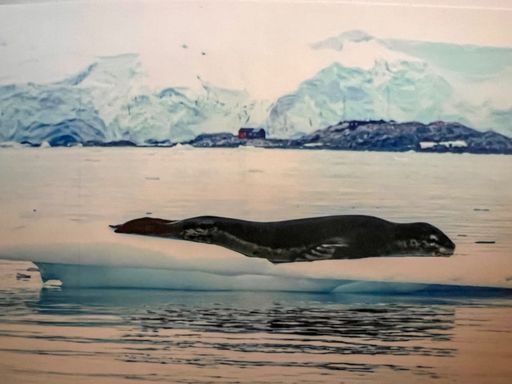

Ein Seeleopardenweibchen- das Highlight der Reise

Mittwoch, 15. Januar: im Neumayer-Kanal,

auf Port Lockroy und Jougla-Point

Heute sind wieder zwei Anlandungen vorgesehen: um 8.45 Uhr auf Port Lockray und um 16.00 Uhr auf Jougla Point. Schon die Einfahrt in den Neumayer-Kanal macht mich klein und bescheiden mit Blick auf die Eiswände zu beiden Seiten bei 7 Grad plus und etwas Sonnenschein.

Der Kanal selbst ist eine Meerenge im Palmer-Archipel mit einer Breite von zwei bis vier Kilometer und 26 Kilometer Länge, die sich zwischen die große Anvers-Insel und die viel kleinere Wiencke-Insel schiebt. Diese Passage soll landschaftlich das Beste und Schönste der Antarktischen Halbinsel sein, bemerken stolz die Mitglieder der Expeditions-Crew. Und in der Tat: Während der Durchfahrt hin zur geplanten ersten Anlandung am Port Lockroy gleiten weite, bläulich schimmernde Gletscherfelder und Eisabbrüche nah an der MS Hamburg vorbei. Hinter den Feldern recken sich steile Bergflanken etwa 1.000 Meter hoch und bieten im Wechsel von Wind, Sonne und mächtigen ziehenden Wolkenformationen ein prächtiges Naturschauspiel an grauen, blauen und eisblauen Farbnuancen.

Port Lockroy

ist ein Naturhafen im Britischen Antarktis-Territorium. Entdeckt wurde er von einer französischen Expedition in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts und erhielt seinen Namen nach Édouard Lockroy, einem französischen Politiker und Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer. Die Briten nutzten ihn Jahre später zuerst für den Walfang und bis 1962 als Forschungsstation. 1996 wurde Port Lockroy renoviert und dient heute als Museum und südlichstes Postamt der Welt, das vom „United Kingdom Antarctic Heritage Trust“ betrieben wird. Das Postamt ist bei Touristen wegen des Stempels sehr begehrt; Feldmann meinte, bis diese Karte an ihrem Zielort ankomme, können vier Monate vergehen. Der Andrang ist so groß, dass in den Sommerwochen nicht mehr als 350 Touristen pro Tag anlanden und nur bis zu 15 Personen sich gleichzeitig in dem kleinen Postamt aufhalten dürfen.

Um diese etwas trockenen Informationen in etwas flüssigere Bahnen zu lenken, genügt ein Blick hin zu den zahlreichen Brutstätten von Eselspinguinen um diese Jahreszeit. Zum ersten Mal ganz nah heran an die lediglich handflächengroße hellgraue Küken mit ihren Eltern. Forschungen haben gezeigt, dass rund um diese kleine Station die Pinguine gerne nisten; sie betrachten uns Menschen als willkommenen Schutz vor den gefürchteten Skuas.

Es sei gleich hinzugefügt, dass die Anlandung hier die bisher schwierigste für uns war. Behinderte Mitreisende oder Hochbetagte wurden zuvor gewarnt und im Zweifelsfall einfach ausgeschlossen. Schon der Ausstieg hatte es in sich. Zuerst wird man vollständig vom Zodiac auf den ersten Felsen gehoben, von zwei kräftigen Armen links und rechts fest angepackt, sucht schwankend das Gleichgewicht zu halten und macht sich dann an den weiteren Aufstieg. Der ist, hin zu den Gebäuden, uneben und beschwerlich. Wir mussten teilweise an Felswänden gezielt entlang balancieren. Die stets hilfsbereiten Russen und Ukrainer sicherten die gefährlichen Ränder und reichten immer und gerade rechtzeitig ihre Arme. Einer der Kreuzfahrer vor mir meinte, das ohne fremde Hilfe zu schaffen, weil er seiner eigenen Überzeugung nach ein erfahrener, trittsicherer Bergsteiger sei, und wäre doch beinahe fünf Meter hinabgestürzt. Auf dem Zodiac vor Beginn der Rückfahrt zum Schiff wieder Platz zu finden, verlangte durchaus eine gewisse Überwindung innerer Reserviertheit, wobei man bereitwillig jede Hilfe der Besatzung in Anspruch nahm.

Ab 16.00 Uhr also auf zum

Jougla Point!

Mit der Farbe Blau gehören wir dieses Mal zeitlich zur ersten Gruppe und landen nicht weit von Nest bauenden und brütenden Pinguin- und Kormoran-Kolonien, deren Junge bereits halbwegs flügge sind und ihre Brustmuskulatur kräftig trainieren. Doch der Höhepunkt war nicht die Anlandung selbst, sondern der bereits bei der Anfahrt auf einer Eisscholle ruhende, sichtlich satt gefressene Seeleopard, der seinen Namen wegen der einem Leoparden ähnlich gepunkteten und gesprenkelten Brustpartie erhielt, während sein Rücken vom Dunkelgrau ins Schwarze übergeht. Wir dachten zunächst, uns einer großen Robbe zu nähern, aber die Form der Schnauze verriet sehr schnell das Raubtier. Nur einige Meter entfernt hielt der Zodiac, und die Fotobewehrten knipsten naturgemäß eifrig und unablässig drauf los. Ich besah mir lediglich aufmerksam das mächtige Tier, das gut drei Meter maß und ca. 350 Kilogramm wog. Das Gewicht ist nicht von mir geschätzt, sondern nachgelesen. Der Seeleopard ist ein schneller, listiger Jäger. Die Art der Vernichtung seines Opfers ist archaisch:

Mit seinen scharfen dreizackigen Zähnen beißt er den Pinguin unten auf, packt das Opfer an den Krallenfüßen und schleudert es mit kraftvollen Kopfbewegungen hin und her auf die Wasseroberfläche. So lange, bis sich die Pinguinhaut samt Gefieder über den Kopf vom Körper ablöst. Erst dann verschlingt er seine Mahlzeit. (Walther, S.91).

Solche von innen nach außen gekehrten Hautbälge werden dann an den Strand gespült und sind dort zu besichtigen. Der Seeleopard steht mit dem Schwertwal an der Spitze der antarktischen Nahrungskette. Sein Bestand wird heute auf 200.000 bis 300.000 Tiere geschätzt.

Weil ich ja mit dem Lesen stets fortfahre, obwohl dieser Bericht eigentlich längst geschrieben ist, bestellte ich Alfred Lansings Buch über Shackletons Expedition: 635 Tage im Eis. Und was fand ich darin? Eine gefährliche Begegnung seiner Mannschaft mit diesem mächtigen Tier. Ich zitiere:

<Am 1. Januar 1916> Als Orde-Lees <Expeditionsteilnehmer> von einem Jagdausflug auf Skiern über das morsche Eis zurückkehrte und das Lager fast erreicht hatte, tauchte direkt vor ihm plötzlich ein bösartiger, buckelartiger Kopf aus dem Wasser. Orde-Lees wendete und ergriff die Flucht. Dabei stieß er sich so schnell wie möglich mit seinen Stöcken ab und rief laut nach Wild und dessen Gewehr.

Das Tier – ein Seeleopard – sprang aus dem Wasser und setzte ihm nach, wobei es sich auf die seltsame, an ein Schaukelpferd erinnernde Art der Robben über das Eis bewegte. Das Geschöpf sah aus wie ein kleiner Dinosaurier mit einem langen schlangenartigen Hals.

Nach einem halben Dutzend Sätzen um die Scholle hatte der Seeleopard Orde-Lees beinahe eingeholt, als er plötzlich unerklärlicherweise herumfuhr und sich ins Wasser stürzte. Orde-Lees hatte mittlerweile fast das gegenüberliegende Ende der Scholle erreicht und wollte gerade auf sicheres Eis hinüberspringen, als der Seeleopard direkt vor ihm aus dem Wasser schoss. Das Tier hatte Orde-Lees‘ Schatten über das Eis verfolgt und machte jetzt mit weit offenem Maul, in dem eine gewaltige Reihe sägeartiger Zähne aufblitzte, einen wütenden Satz auf ihn zu. Orde-Lees‘ Hilferufe wurden zu einem verzweifelten Schreien, während er sich abwandte und vor seinem Angreifer davonrannte.

Das Tier sprang erneut aus dem Wasser und wollte gerade die Verfolgung aufnehmen, als Wild mit seinem Gewehr eintraf. Der Seeleopard hatte ihn bereits entdeckt und machte nun Anstalten, ihn anzugreifen. Wild stützte sich auf ein Knie und feuerte immer wieder auf das anstürmende Tier. Erst knapp zehn Meter vor ihm brach es auf dem Eis zusammen.

Zwei Hundegespanne wurden benötigt, um den Kadaver ins Lager zu schaffen. Er war vier Meter lang und wog etwa tausend Pfund. <...> Den Kieferknochen, der etwa dreißig Zentimeter maß,bekam Orde-Lees als Andenken an seine Begegnung. (Lansing S.122 f.)

Diese Begegnung veranlasste Worsley in seinem Tagebuch festzuhalten: Ein Mann, der zu Fuß und unbewaffnet im hohen, weichen Schnee unterwegs gewesen wäre, hätte gegen ein solches Tier keine Chance gehabt, weil sie sich auf ihre schwankende, hüpfende Art mit einer Geschwindigkeit von mindestens fünf Meilen die Stunde fortbewegen. Sie greifen auch an, ohne sich bedroht zu fühlen, und machen keine Unterschiede zwischen Menschen und Pinguinen oder Robben. (Zitiert nach Lansing. S.123)

Wieder und wieder muss ich staunend feststellen: Die Welt dort unten bleibt für mich fortgesetzt faszinierend fremd. Ich kann mich nie von dem Eindruck lösen: Das ist ausschließlich die Welt der heimischen Fauna mit ihrer robusten, dieser unerbittlichen Natur vollständig angepassten Natur. Und selbst die hat es schwer, in dieser so grundsätzlich lebensfeindlichen Region zu überleben.

Dass ich die täglichen Angebote zur Unterhaltung der Gäste an den langen taghellen Abenden einfach so übergehe, liegt gewiss nicht an der Qualität der Künstler an Bord, sondern an der Wucht der Eindrücke in dieser Region. Das übliche Bespaßungsprogramm und Unterhaltungsklima auf Kreuzfahrtschiffen scheint mir nicht so recht hierher zu gehören. Den wissenschaftlichen Vorträgen zu lauschen, selbst in ihrer schwankenden Qualität, folgte ich dagegen meist interessiert.

Galerie

Port Lockroy, eine englische Forschungsstation, auf einen Felsen gebaut. Hier kann man die Pinguine mit ihren Jungen sehr nahe beobachten.

Donnerstag, 16. Januar: im Lamaire-Kanal,

auf Petermann‘s Island

Petermann‘s Island

Bereits um 6.00 Uhr morgens sollten wir ja auf Petermann‘s Island sein und mit unseren Zodiacs in der streng reglementierten Reihenfolge anlanden. Davor mussten wir allerdings den engen Lamaire-Kanal, eingerahmt zwischen steil abfallenden Gletschern und bis zu 1000 Meter hohen Bergmassiven, passieren. Doch der Kapitän der MS Hamburg war gezwungen, den Kanal backbord wieder zu verlassen, denn zu viele Eisschollen versperrten die Passage. Petermann‘s Island durfte – wie alle anderen Buchten auch – unter solchen Umständen nicht angefahren werden. Hier greifen strenge Vorschriften. Nur bis zu 10 Prozent Eis dürfen auf dem Meerwasser liegen, damit eine Durchfahrt genehmigt wird. Hier sollen es 20 Prozent gewesen sein. Unumgänglich also, und doch ein bisschen schade, denn dort brüten jetzt Eselspinguine auf der einen Seite, auf der anderen die schönen Adéli-Pinguine mit ihren charakteristischen großen dunkelblauen Augen; dazu auch die Blauaugenkormorane, die ihre Nester an den Felswänden anfliegen.

Die MS Hamburg muss also zwangsläufig Kurs auf dem direkten Weg zurück nach Ushuaia nehmen, dem Ausgangshafen unserer Expedition. Also liegen jetzt 705 Seemeilen vor uns, das entspricht 1306 Kilometer.

Zum Abschied von dieser in jeder Beziehung so eindrucksvollen Region gehe ich das Deck lange in alle Richtungen ab, um der ruhigen, kalten Eis- und Berglandschaft bei durchdringend hellem Sonnenschein außer der großen Ruhe, die zwar vom leisen Plätschern des im Moment ruhigen Meeres begleitet wird, noch etwas abzugewinnen. Die gewaltigen Bergmassive links und rechts werfen kaum Schatten, da die Sonne immer noch fast senkrecht über uns steht, als leuchtend gelb rötlicher Ball. Gewaltige Tafelberge aus Eis, wie mit einem gewaltigen Messer herausgeschnitten, liegen neben uns und werden von der Strömung fortgezogen.

Heute, zum Abschied aus dieser faszinierenden Region, ist Fischtag an Bord und nennt sich, fantasievoll angereichert, „Pinguin Land Spezial“.

Seit Mittag liegen die Eisberge hinter uns. Wir sind bereits auf offener See im Südpolarmeer. Es ist erneut ein wunderbarer sonnenbeschienener heller himmelblauer Tag. Ich konnte mich wieder einmal nicht sattsehen an der klaren kalten Schönheit dieser unnahbar abweisenden Region. Zugleich spüre ich, wie angenehm die langen Sonnentage mittlerweile Körper und Seele auftanken.

Der Vortrag über die wichtige lebensspendende Funktion des Krills als Millionen Tonnen schwere, milliardenreiche Massenbasis der Nahrungskette war informativ und lehrreich. Eine Karte mit unseren eingezeichneten Routen wurde heute verteilt. Aufkommende und sich bei Windstärke 8 gewaltig aufschaukelnde Wellenberge schubsten uns an Bord gehörig hin und her. Feldmann meinte, ein klarer Wodka helfe hier unmittelbar gegen jegliche Rebellion des Magens. Meine Tochter, ausgestattet mit ernährungsspezifischen Kenntnissen, klärte mich aber darüber auf, dass der Wodka nur ein Ablenkungsmanöver für die inneren Organe sei; Leber und Nieren hätten jetzt mehr mit der Verarbeitung des strengen, hochprozentigen Alkohols zu tun als mit der Einrenkung des Magens.

Galerie

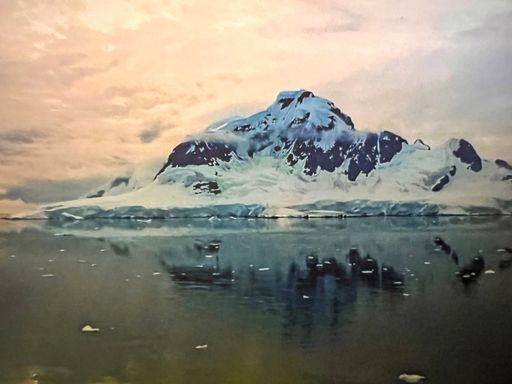

Es war offensichtlich - hier ist die Natur am gewaltigsten.

Freitag, 17. Januar: Wettlauf zum Südpol von Scott und Amundsen. Geschichten von Tod und Überleben

Noch zwei Seetage bis Ushuaia. 700 Kilometer liegen noch vor uns. Mittags überschreiten wir den 60. Breitengrad und verlassen damit endgültig die antarktische Region. Bereits um 10.00 Uhr morgens sprach Heinz Strathmann über den Wettlauf zum Südpol zwischen dem Engländer Robert Falcon Scott und dem Norweger Roald Amundsen, den der in allen Belangen Überlegene für sich entschied.

Menschlich der größte, wegen seiner Kunst zu motivieren, einfühlsamer Empathie und seines ausgeprägten Verantwortungsbewusstseins für seine Mannschaft, bleibt für mich der Brite irischer Abstammung, Ernest Shackleton.

Zweimal war Shackleton schon in der Antarktis gewesen: das erste Mal 1901-03 als Mitglied der ersten Expedition von Scott und ein weiteres Mal 1907-09, als er die erste Expedition leitete, deren erklärtes Ziel die Eroberung des Südpols war. Mit seinen drei Begleitern hatte er sich bis auf 180 km an den Pol herangekämpft, musste dann aber aus Mangel an Vorräten umkehren. Die Männer hät-ten den Pol erreichen können, aber sie hätten es wohl alle mit dem Leben bezahlt. (Walther, S. 129)

Im August 1914, also zu Beginn des Ersten Weltkriegs, stach Shackleton von Plymouth aus in See, obwohl das Rennen um den Südpol längst entschieden war. Roald Amundsen hatte den Südpol als Erster am 14. Dezember 1911 erreicht, Scott erst fünf Wochen später, am 17. Januar 1912.

Shackleton hatte jedoch ein anderes Ziel. Er wollte die gesamte Antarktis zu Fuß durchqueren, 2700 Kilometer, bei Temperaturen bis zu minus 70 Grad.

Caroline Alexander beschrieb das in ihrem Buch Endurance (Ausdauer) eindringlich. Es muss viele entmutigende Tage während dieser Expedition gegeben haben. Doch als sich der im Eis eingeschlossenen Endurance, dem Schiff, acht Kaiserpinguine näherten, mussten auch diese hartgesottenen Männer um Fassung ringen. Es war, als ob diese Tiere wussten, was das bedeutete. Sie betrachteten die makabre Szenerie kurze Zeit, dann warfen sie die Köpfe zurück und stießen einen Schrei aus. „Ich muss zugeben, dass ich niemals, weder vorher noch nachher <die Pinguine> je habe einen Ton ausstoßen hören, der dem unheilvollen Klageruf an diesem Tag geähnelt hätte“, schrieb Frank Worsley, der Kapitän des Schiffs. Niemand von der Besatzung dieser Expedition glaubte damals zu überleben. Bis auf Shackleton selbst. Doch er brachte, eindrucksvoll im Film an Bord und im Buch dargestellt, alle 28 Crew-Mitglieder lebend nach Hause. „Hört nicht auf die Pinguine!“ mahnte er, „lernt, mir und unseren Kräften, unserer Findigkeit und Intelligenz zu vertrauen!“

Schon nach kurzer Zeit, im Oktober 1915, gleich nach dem Kondolenzbesuch der Kaiserpinguine zerquetschten gigantische Berge des Packeises unter lautem Knacken, das wie Pistolenschüsse klang, die Endurance vollständig. Ernest Shackleton beruhigte seine Männer, behielt die Übersicht, denn sein Management beruhte auf der festen Überzeugung, dass psychische Stabilität mindestens so wichtig sei wie die physische; nichts sei so gefährlich, wie trübe pessimistische Gedanken in solchen Situationen. Auf einer Eisscholle schlugen die Männer Camp Patience auf, und in mehreren mörderischen, äußerst komplizierten Etappen und in kleinen Gruppen mit drei Booten, nach unendlich monatelangen Wartezeiten, weil das Eis kaum nachgab, erreichten sie unter unvorstellbar widrigen Bedingungen bei Nässe, Kälte und Sturm die Bransfieldstraße und nach weiteren wenigen Tagen Elephant Island. Das war aber keineswegs die Rettung, denn die Insel war unbewohnt, fern aller Schiffsrouten und Walfangstationen. Deshalb machte sich Shackleton mit fünf Männern auf die Suche nach Hilfe, zusammen mit Frank Worsley, dem erfahrenen Kapitän, der glänzend Routen und Entfernungen, Sonnenstand und Meeresströmungen berechnen konnte, ein erstklassiger Navigator, dessen Kenntnissen sich sogar Shackleton, der darin keine Erfahrung hatte, unterordnete. Worsley manövrierte das kleine Boot tatsächlich bis ins 800 Seemeilen entfernt liegende Südgeorgien. Was für eine navigatorische Glanzleistung! Sie schafften es, mit ihrem zerbrechlichen Boot, das gerade einmal sieben Meter in der Länge maß, die Drake-Passage bei frühwinterlich schwerstem Seegang zu durchqueren und nach 16 Segeltagen in Südgeorgien anzulanden. Es dauerte zwei weitere Tage, sich qualvoll voran schleppend, ausgehungert, durchnässt und durchgefroren, unter steter Lebensgefahr, Berge und Schluchten überwindend, bis sie die Walfang-Station Stromness Bay erreichten.

Was hier so locker in wenigen Zeilen aufgeschrieben ist, vermittelt nicht entfernt einen Eindruck von den unmenschlichen Strapazen in permanenter Todesnähe. Meine atemlose Lektüre des oben erwähnten Buches von Alfred Lansing: 635 Tage im Eis. Die Shackleton-Expedition, lässt all das zumindest erahnen, gelegentlich sogar nachempfinden. Einige Passagen daraus seien einmal hierher gesetzt und hinzugefügt, dass Lansing nicht nur die Tagebücher, Berichte und Briefe aller Geretteten eingesehen und ausgewertet, sondern auch eindringliche Gespräche mit einigen von ihnen geführt hatte, zugleich aber einräumte, dass es unmöglich sei, „sämtliche drohenden Gefahren, ihrem Ausmaß entsprechend einzustufen, denen sie ausgeliefert waren.“ (S.255)

Aber von den bekannten Bedrohungen stellte das Eis zweifellos die größte dar – besonders in der Nacht. Eine einzige Kollision mit einer nicht rechtzeitig bemerkten Eisscholle hätte die Reise sofort beenden können. (S.255)

Obwohl sie in den ersten beiden Tagen bei kräftigen Südwestwind zügig vorankamen, waren diese beiden Tage eine Tortur, denn einer nach dem anderen schlossen sie Bekanntschaft mit dem endlosen Leiden, die das Leben an Bord eines kleinen Bootes mit sich brachte. Ständig und überall Wasser. Manchmal war es nur ein Gischtschauer, der über den Bug spritzte und vom Wind nach achtern geschleudert wurde. (…) Weitaus schlimmer waren die ruhigeren schweren Wellen, in die der Bug eintauchte und die sich über das Boot ergossen, um dann ins Cockpit zu strömen. Und am schlimmsten waren die Momente, in denen sich eine Welle brach und das Boot nach unten stürzte. Dann rollte grünes, schäumendes Wasser über die Abdeckung, klatschte in das Cockpit und floss in eisigen Strömen durch eine Reihe von Löchern in der Leinwandabdeckung in das Boot, wie Regen durch das Dach eines verfallenen Schuppens.(S.255 f.)

Die Männer hatten ja nur schwere wollene Kleidung gegen trockene Kälte dabei, aber nichts gegen die durchdringende Nässe, hier saugte sie jeden Tropfen auf, wurde schwer und behielt das Wasser. Obwohl sie von der anstrengenden Arbeit, das Boot auf Kurs und einigermaßen frei von ständig herein strömendem Meerwasser zu halten, übermüdet waren, war an Schlaf nicht zu denken. Die Kleidung war durchnässt, ebenso die Schlafsäcke, dazu lagen sie auf den schweren Ballaststeinen und fanden nie einen wenigstens einigermaßen bequemen Platz. Dabei hatten sie noch nicht einmal die berüchtigte Drake-Passage erreicht.

Als Charles Darwin 1833 zum ersten Mal die Brandung auf der Terra del Fuego sah, schrieb er in sein Tagebuch: Der Anblick allein (…) reicht aus, eine Landratte eine Woche lang von Tod, Gefahr und Schiffbruch träumen zu lassen. (zitiert nach Lansing, S.259)

Alle zwei Minuten erschlaffte das Segel der ‚Caird‘, wenn eine dieser gewaltigen Wellen sich hinter ihr auftürmte und drohte, sie unter Tonnen von Wasser zu begraben. Aber durch irgendein Phänomen des Auftriebs hob die heranstürmende Dünung das Boot immer höher mit sich hinauf, bis es sich unerwartet im aufgewühlten Schaum auf dem Gipfel des Wellenkammes wiederfand und dann nach vorne geschleudert wurde.

Immer und immer wieder, tausendmal am Tag, wiederholte sich dieses Drama. (S.260)

Dieser Kreislauf währte so lange, bis ihr Körper und Geist einen Zustand der Betäubung erreichten, in dem die verrückten Kapriolen des Bootes, die unablässige Kälte und die Nässe beinahe als normal akzeptiert wurden (S.261).

Als die Mannschaft gut die Hälfte der Gesamtstrecke Richtung Südgeorgien zurückgelegt hatte, zitiere ich noch einmal ausführlich Alfred Lansing:

Um Mitternacht übernahm Shackletons Schicht nach einer Tasse heißer Milch die Wache; Shackleton ging an die Ruderpinne, während Crean und McNeish unten blieben, um zu pumpen. Seine Augen hatten sich gerade an die Dunkelheit gewöhnt, als er sich umdrehte und achtern einen Streifen klaren Himmel entdeckte. Er rief die anderen und teilte ihnen die gute Nachricht mit, daß das Wetter von Südwesten her aufklarte.

Einen Augenblick später hörte er ein Zischen, begleitet von einem tiefen, undeutlichen Donnern, und dreht sich wieder um. Der Riß in den Wolken entpuppte sich jetzt als der Kamm einer enormen Welle, die rasch auf sie zukam. Shackleton warf sich herum und duckte sich instinktiv.

„Um Gottes Willen, haltet euch fest“ schrie er. „Sie kommt!“ Einen Moment lang geschah gar nichts. <Das Boot> stieg einfach nur höher und höher, und das dumpfe Donnern der gigantischen Sturzsee erfüllte die Luft.

Dann traf sie das Boot – und katapultierte es in einen Berg schäumenden Wassers gleichzeitig nach vorne und zur Seite. Sie wurden in die Luft geschleudert, und Shackleton wäre von der Flut, die sich über ihn ergoß, fast von seinem Sitz gerissen worden. Die Steuerleinen erschlafften und spannten sich dann plötzlich wieder, als das Boot wie ein Spielzeug brutal herumgeschleudert wurde.

Einen Augenblick sah man nichts als Wasser, niemand wußte, ob der Kiel des Bootes oben oder unten war. Aber dann war es vorüber… (S.273 f.)

Nach diesen zitierten Ereignissen setze ich meinen Bericht zur Rettung der Restmannschaft fort. Shackleton hatte seine auf Elephant Island zurückgelassenen Männer nicht vergessen. Nach 128 Tagen und erst im vierten Versuch gelang es ihm, mit einem chilenischen Trawler durch das Eis zur Restmannschaft vorzustoßen. Mitten im antarktischen Winter, im August 1916, holte er seine Männer auf Elephant Island ab. Sie hatten dort – unvorstellbar – in ihren umgedrehten Booten gehaust, von Robben, Pinguinen und geschmolzenem Eis gelebt und die Hoffnung nie aufgegeben, weil sie Shackleton vertrauten, und weil sie wussten, dass das Leben seiner Männer ihm wichtiger war als jeglicher Ruhm. Shackleton hatte keinen einzigen Mann verloren. Die gesamte Besatzung hatte überlebt.3 Und das fast zwei Jahre lang, von 1914 bis 1916, unter widrigsten klimatischen Bedingungen und unvorstellbaren, stets lebensbedrohlichen Umständen.

Noch einmal machte sich Shackleton auf den Weg in die Antarktis: Das war 1921. Noch während der Anreise starb er vor Südgeorgien an einem Herzschlag. Auf dem Friedhof von Grytviken in Südgeorgien liegt er begraben.

An Roald Amundsen imponieren mir sein großes Wissen über Expeditionen, er war Kundiger beider Pole, seine ebenso große Erfahrung und seine hohe Professionalität. Das Ganze sei ein Tanz gewesen, bilanzierte er kokett nach der Heimkehr mit seiner Mannschaft vom Südpol nach Framheim: „Von verlusten, gefahren und großen strapazen haben wir nichts zu berichten“, obwohl der mehr als drei Monate dauernde Marsch durch unbekanntes und klimatisch extremes Gelände all das enthielt. Fünf Männer, vier Schlitten und zweiundfünfzig Hunde brachen am 20. Oktober 1911 nach Süden auf; von den Schlittenhunden überlebte nur eine kleine Anzahl. Die Route war schwierig: „Zuerst dehnt sich zwischen dem 79. und dem 85. Grad südlicher Breite die relativ flache Barriere“ (Bomann-Larsen, S. 206). Dann folgt der kritische Abschnitt: der Aufstieg und die Überquerung der von Amundsen nach Königin Maud benannten Gebirgskette mit bedrohlichen Gletscherspalten bis zum 87. Breitengrad. Von dort bis zum 90. Breitengrad erstreckt sich das Südpol-Plateau zwar eben, aber in extremer Höhe.

Amundsens großer Vorteil gegenüber den Engländern Scott und Shackleton war, dass er seine Methode in- und auswendig beherrschte. Hunde, Skier und Schlitten waren von ihm selbst längst erprobt. Gleiches galt für Fragen richtiger Ernährung und des Schutzes gegen Kälte. Dazu kam sein psychologisches Verständnis des stets unwägbaren menschlichen Faktors. Wurden doch Zweifel von einigen laut über den Sinn des Unternehmens, und ob Amundsen überhaupt die dafür notwendige Führungsqualität besitze, so ließ sich Amundsen zwar auf heftige Diskussionen ein, stellte aber danach ein für allemal klar, dass er keinen weiteren Widerspruch mehr dulde. Amundsen beschrieb in seinem Tagebuch lediglich, wie klein die Menschen doch im Vergleich zu den mächtigen Gebirgsmassiven hier mit ihren schwindelerregenden Gipfeln seien. Das Plateau liegt auf einer Höhe von 2000 bis 3000 Metern. Dort müssen vierundzwanzig Hunde geschlachtet werden, weil die Nahrung knapp wird. Für die Überwindung des schwierigen Gletschergeländes fehlen die Steigeisen. Amundsen notiert in sein Tagebuch: „Der pol vielleicht verloren wegen so einer bagatelle?“ Amundsen wird unleidlich, unbeherrscht und bleibt schwierig, auch weil ihm Scott im Nacken sitzt. Seine Nerven sind zum Zerreißen gespannt, die Spuren der Engländer können jeden Moment ins Blickfeld geraten. Doch am 14. Dezember 1911 erreichen sie den Pol. Amundsen notiert: „eine unglaublich platte schneefläche.“ Er tauft Punkt und Gegend „Haakon-VII“ zu Ehren des Königs von Norwegen. Von diesem Zeitpunkt an halten sie Ausschau nach den Engländern, die aber nirgends zu sehen sind. Am 18. Dezember verlassen sie diesen Punkt im Nirgendwo. Amundsens Begleiter Hassel notiert: „Das wird nicht angenehm für Scott, wenn er in diesem Jahr den Pol erreicht, hier auftaucht und das Zelt mit der norwegischen Fahne und dem Wimpel der Fram sehen muss.“

Und so war es dann auch. Fünf Wochen danach, erst am 17. Januar 1912, erreichte Scott, schwer enttäuscht, als zweiter hier zu sein, den Pol. Auf dem Rückweg starben er und seine komplette Mannschaft. Von diesem tragischen Ende allein rührt bis heute sein Nachruhm, denn die Qualität seines Unternehmens kann es nicht sein.

An Robert Falcon Scott imponiert mir gar nichts. Nicht, weil er mit seiner Mannschaft auf dem Rückweg vom Südpol im Januar 1912 mit 44 Jahren umkam, sondern, weil er so unendlich selbstgefällig amateurhaft vorbereitet unterwegs war. Während Amundsens fünfköpfige Mannschaft auf die erprobten Techniken grönländischer Inuits setzte, einer bis ins Letzte durchdachten Planung folgte und vom gekonnten Umgang mit Hundeschlitten und Skiern profitierte, was seine Männer dann überraschend schnell zum Pol brachte, krankte Scotts Polexpedition an groben Fehleinschätzungen, der in jeder Beziehung ungenügenden Vorbereitung und an der für ein solch riskantes Unterfangen unentschuldbaren Unerfahrenheit und Beratungsresistenz. Alle seine Transportmittel versagten kläglich: Motorschlitten, Islandponys (!) und Huskys, alle starben auf dieser Expedition. Während eines Schneesturms auf dem tödlich endenden Rückmarsch schrieb Scott seinen letzten Tagebucheintrag: „Um Gottes Willen, sorgt für unsere Hinterbliebenen.“ Der Film Wettlauf zum Pol an Bord der MS Hamburg zeigte aber noch etwas, was man sonst kaum geschrieben findet: Scott kam aus der elitären englischen Oberschicht und suchte seine Expeditionsmannschaft nach Kriterien aus, die weder Amundsen noch Shackleton je in den Sinn gekommen wären: Nicht fachliche Qualität, das dafür notwendige Können und große Erfahrung bestimmten die Auswahl der Männer, sondern: Sie mussten erstens aus seiner, der oberen Gesellschaftsschicht stammen, und sie mussten, zweitens, sehr gut und schmeichelnd mit ihm befreundet sein. Hier also beginnt bereits der unentschuldbare Dilettantismus des Robert Falcon Scott.

Seine später gefundenen Aufzeichnungen und das qualvolle Scheitern selbst machten ihn und seine Männer zu Helden der Briten und englischen Nationalgeschichte. Das wiederum braucht uns aus gegenwärtig aktueller Sicht überhaupt nicht zu verwundern: Sie lieben ja auch mehrheitlich ihren wenig durchdachten „Brexit“ und den Blender Boris Johnson, der sie mit falschen Zahlen aus der „Europäischen Union“ hinaus gelogen hatte. – Das sei weit abseits des Themas hier notiert.

Schaut man sich die Lebensdaten dieser Entdecker beider Pole an, überrascht nicht, dass keiner von ihnen ein hohes Alter erreichte. Shackleton (1874-1922) wurde knapp 46, Amundsen (1872-1928) knapp 56. Sie waren durch die Wucht zehrender, alle Kräfte erschöpfender, Monate langer und Jahre währender körperlicher und seelischer Strapazen auf ihren Expeditionen aufgebraucht und ihre Lebenskraft bis zur Neige ausgeschöpft.

Wie las ich einmal recht treffend ein Zitat, dessen Verfasser nicht kenntlich gemacht wurde:

Gebt mir Scott als wissenschaftlichen Expeditionsleiter (…) gebt mir Amundsen für eine störungsfreie und effiziente Polar-Expedition, aber wenn das Schicksal sich gegen euch verschworen zu haben scheint, dann fallt auf die Knie und betet um Shackleton.

Nach diesen knappen Beschreibungen der Entdecker und ihren entbehrungsreichen, durchweg todesnahen Operationen, mag man nicht mehr so recht zum eigenen kleinen Abenteuer einer Expeditionskreuzfahrt unserer Tage zurückkehren und weiter berichten. Verschwindend gering, zwergenhaft klein, wahrhaft unbedeutend, unnatürlich vom Wohlstand gesättigt, ja geradezu sorglos, nehmen sich solche Reisen und selbst ernsthaftes Berichten dagegen aus.

Zurück an Bord der MS Hamburg

Gegen 15.00 Uhr passiert die MS Hamburg die berüchtigte Drake Passage. Meereswellen und Wind nehmen zu. Gegen 16.30 Uhr gehe ich auf das schaukelnde und schwappende Deck und sehe einen Kapsturmvogel mit seinen schmalen weiten Schwingen, die ihn elegant übers Meer tragen. Diese Vögel, auch der Riesensturmvogel und der berühmte Albatros, die fast das ganze Jahr auf dem offenen Meer zubringen, nur in der Brutsaison fliegen sie an Land, schlafen während des Fluges mit einer Gehirnhälfte, erzählten uns die Experten an Bord. Bezüglich des an Land sehr unbeholfenen Albatros gab es eine witzige Pointe an Bord. Feldmann erzählte dem versammelten Publikum, dass er während einer Expedition, aber noch auf hoher See, einmal einen Albatros auf dem Wasser sich ausruhen sah, während das Schiff direkt auf ihn zusteuerte. Der Vogel erhob sich nicht in die Lüfte, sondern lief auf der Wasseroberfläche mit weiten Schwingen und relativ hoher Geschwindigkeit seitlich weg, worauf Karen von Juterzenka aus dem Expeditionsteam Feldmann schelmisch fragte, ob er das nicht einmal für das Publikum vormachen könne. Während das Publikum herzhaft lachte, nahm Feldmann dieses Ansinnen humorvoll lächelnd gelassen auf.

Es folgte noch ein weiterer Vortrag über die Zukunft der Antarktis, sehr moderat und differenziert vorgetragen von Manfred Pröller. Aus seinem Bericht ergab sich, dass Arktis und Grönland auf der Nordhalbkugel bezüglich der Erderwärmung gegenwärtig weit mehr betroffen seien als die Antarktis. Doch viele kleine Faktoren trügen auch hier zur Veränderung bei: Pflanzen, Insekten, Fische, Krabben, Vögel, auch der Mensch selbstverständlich.

Um 17.00 Uhr stellte sich Ludger Feldmann zum Abschluss der Reise den Fragen der Gäste, was vom Publikum dankbar angenommen wurde und zu lebhaften Diskussionen führte. Vielleicht kein allzu tief reichendes Verständnis, aber doch ein reges Interesse an der Anhäufung positiver Daten und Fakten zeichnete diese Expeditions-Kreuzfahrer im Unterschied zu den Spaßgesellschaften anderer Kreuzfahrtschiffe nach meiner, auch schon Jahre währenden Beobachtung aus.

Gegen Abend gibt es schriftliche Aufforderungen der Kreuzfahrt-Direktorin, sehr auf sich zu achten, Windstärke 8 sei vorausgesagt. Sonnenuntergang werde um 22.00 Uhr sein. Also raus aus der Kabine und hinaus aufs Deck! Die Luft ist vergleichsweise mild, aber der Sturm fegt daher, so dass ich vorsichtig bleiben muss. Die MS Hamburg, Arktis- und Antarktis erprobt, hebt und senkt sich ächzend unter den wuchtigen Schlägen brachial anbrandender Wellenberge.

Diese Drake-Passage ist das gefürchtetste Stück Ozean auf dem Planeten. Für die Natur ist sie ein Versuchsgelände, auf dem sie ungefiltert zeigen kann, wozu sie fähig ist:

Da ist zunächst der Wind. In der Nähe des südlichen Polarkreises, etwa auf 67° südlicher Breite, existiert eine immens breite Tiefdruckzone. Sie gleicht einer gigantischen Senke, in die Hochdruck aus nördlicher Richtung einströmt, begleitet von fast ununterbrochen tobenden westlichen Orkanwinden <...> Sie erreichen häufig Sturmstärke mit einer Geschwindigkeit von 150 bis 200 Meilen pro Stunde. Winde derartiger Stärke sind sonst nicht bekannt, außer vielleicht im Inneren eines tropischen Zyklons. Und wie nirgends sonst auf diesem Planeten umschließt die See in diesen Breiten den Globus, ohne von irgend einer Landmasse unterbrochen zu werden. Hier haben die Winde seit Anbeginn der Zeit die Meere erbarmungslos im Uhrzeigersinn um die Erde herum getrieben, nur um erneut an ihren Ursprungsort zurückzukehren, wo sie sich selbst oder einander gegenseitig verstärken.

Die so entstehenden Wellen, die sogenannten „Kap Horn-Roller“, sind unter Seefahrern legendär. Ihre Länge von Kamm zu Kamm wird auf mehr als eine Meile geschätzt, und in den entsetzten Berichten einiger Seeleute wird ihre Höhe mit siebzig Meter angegeben (…) Wie schnell sie sich bewegen, ist weitgehend Spekulation, aber viele Seeleute haben behauptet, ihre Geschwindigkeit betrage bis zu fünfundfünfzig Meilen pro Stunde. (Lansing, S.259)

Ich will also hin zur offenen Reling, aber die Gischt schlägt mir so hart ins Gesicht, dass ich mich kaum wegducken, geschweige denn schützen kann. Mir gefällt das, so direkt die Natur zu spüren, hier im Polarmeer, und das im Hochsommer der Südhalbkugel. Doch keine Sekunde werde ich leichtsinnig, weil mich der Gedanke umtreibt, wer da jetzt über Bord geht, ist in wenigen Sekunden verschwunden, ohne Aussicht auf Rettung, wegen der hohen Wellenberge, auch wegen der Temperatur des Meeres hier von null bis minus vier Grad. Das hält ein Mensch gerade mal knapp zwei Minuten aus, dann ist er so unterkühlt, dass er schmerzfrei in den Tod gleitet. Wehmut und Demut, Respekt und Lebenslust liegen in solchen Momenten nah beieinander.

Die Dunkelheit der nahenden Nacht legt sich lautlos über die ganze Szenerie wie ein langsam sich schließender Sargdeckel. Ich verlasse das zielstrebig unsicher werdende Deck, den Sturm, die weiße Gischt, die graublauen Wellenberge, samt milchig trüben Wolkenungetümen, kehre vorsichtigen Schrittes in meine kleine Kabine zurück und weiß in diesen Momenten nicht, mit wie viel Knoten die MS Hamburg gegen solche Bedingungen ankämpft.

Samstag, 18. Januar:

durch die berüchtigte Drake-Passage

Heute beginnen die Vorbereitungen zur Abreise. Um 10.00 Uhr startet der Tag mit einem Vortrag von Michael Schmid: „Leben im Meereis.“ Trotz allem kämpfe ich bei einigen Vorträgen an Bord gegen aufkommende Schläfrigkeit an. Die Diktion ist etwas ermüdend, der Vortrag selbst nicht schlecht gegliedert, doch für viele von uns gerät er zu detailliert mangels naturwissenschaftlicher Vorkenntnisse. Und so zieht sich manches Gesagte meist 1 Stunde lang hin, während 30 bis 45 Minuten bequem dafür ausgereicht hätten.

Die MS Hamburg musste mit etwa 16 Knoten (30 Kilometer pro Stunde) die Drake-Passage schnellstens durchqueren, weil dort erneut Sturm mit Windstärke 9 samt entsprechend hohem Wellengang prognostiziert wurde, so dass wir jetzt sehr langsam auf Ushuaia zusteuern können, das erst morgen, Sonntag, angelaufen wird. Heute, 6.00 Uhr morgens, sollte in der Ferne und weit draußen Kap Hoorn ins Blickfeld geraten, doch der Nebel war so dicht, dass von der kleinen Insel absolut nichts zu sehen war. Darüber hinaus gehört Kap Hoorn zu Chile, und in dessen Hoheitsgewässern durfte die MS Hamburg ohnehin nicht kreuzen. Das wäre nur mit einem Visum möglich gewesen.

Es ist wieder einmal eine wunderbare Abendstimmung auf dem Meer: 10 Grad, leichter Wind, gemächlicher Wellengang und großartige Segler mit weiten Schwingen runden dieses friedlich natürliche Bild ab. Es ist 22.00 Uhr. Für morgen ist ein Ausflug nach Feuerland vorgesehen.

Sonntag, 19. Januar:

inmitten von Chile und Argentinien – Feuerland!

Ushuaia. 8.45 Uhr Ausflug nach Feuerland bis ca. 13.00 Uhr. Meine Tochter sagt diesen auch für sie gebuchten Ausflug kurzfristig wegen eines Arztbesuches an Bord ab. Ich habe Verständnis und gehe die Gangway hinunter zum bereits wartenden Bus, um einen halben Tag im Nationalpark Feuerland zu verbringen.

Diese namhaft bekannte und bis heute ursprüngliche Landschaft umfasst den Süden Argentiniens und Chiles, gehört aber eigentlich weder zu Argentinien noch zu Chile, sondern ist ein ganz eigener Natur- und Kulturraum und Teil des UNESCO-Weltnaturerbes. Patagonien leitet sich von patos ab, also großer Fuß. Es war der berühmte portugiesischeSeefahrer und Entdecker Ferdinand Magellan (ca. 1485 – 1521), der 1520 den Ureinwohnern des Festlandes den Namen patogones gab. Doch die Indigenen hatten keineswegs zu große Füße; sie wickelten sie lediglich in Guanako-Felle ein und hinterließen deshalb so auffälligeSpuren.

Wenn ich die Bilder der Vergangenheit hervorrufe <…>, merke ich, dass vor meinen Augen häufig die Ebenen Patagoniens vorüberziehen, die von allen als kümmerlich und nutzlos bezeichnet werden. <…> Warum hat sich dann, und das geht nicht nur mir so, diese dürre Einöde so tief in mein Gedächtnis eingegraben? notierte Charles Darwin bereits 1834.

Terra del fuego - Feuerland! Diesen Namen gaben ihm die Fremden, die sich vom Atlantik und Pazifik her näherten. Die Ureinwohner lebten an der Küste und errichteten an den Gestaden entlang gewaltige Feuerstellen, um sich mangels Kleidung gegen die Kälte zu schützen. Sie waren aber auch von den Schiffsbesatzungen draußen im Meer weithin sichtbar.

Der ca. fünfstündige Ausflug in den Lapataia-Nationalpark war mir doch recht schnell wieder vertraut, obwohl die Reise an die Westküste Südamerikas im März 2017 fast drei Jahre zurückliegt. Lapataia ist der Nationalpark Feuerlands mit einer Fläche von 63.000 Hektar. Eine vogelwilde, abwechslungsreiche Landschaft am Ende der Welt entfaltet sich, mit Buchenwäldern, Hochmooren und Bergketten, kleinen Savannen und zahlreichen Seen. Nur kurz wird der Ausflug unterbrochen von einer kleinen Rast am Lago Roca und einer Weiterfahrt in die Lapataia-Bucht. Es ist ein heller strahlend blauer Hochsommertag mit angenehmen Temperaturen um die 15 Grad. Die Zeit scheint still zu stehen und vergeht doch rasch zwischen kurzen Aufenthalten und längeren Busfahrten. Und ich erkenne die kleinen Holzbrücken wieder über schmale Abgründe und kleine Gewässer, von der eine 2017 eingeknickt war und erst von herbei eilenden Argentiniern für die Weiterfahrt repariert werden musste.

Mein Nachbar und ich schwiegen auf der Hinfahrt. Aber jetzt begann er zu reden, und ich erzählte mit. Er lebe und arbeite in Hamburg, sei aber ein gebürtiger Pfälzer, der meine fränkischen Sprachtupfer sofort heraushörte. Ich sei mit meiner Tochter unterwegs, er mit seinem Sohn, weil seine Frau die hohen, wuchtigen Wellengänge des Südpolarmeeres nicht vertrage. In einigen Gesprächen staune ich immer wieder, wie welterfahren und klug, nie aufdringlich, eher nachdenklich, manche Mitreisende doch hier sind. Zum dritten Mal sei er schon hier, kenne aber noch viele andere Flecken auf dem Globus. Zurück am Schiff, verabschiedeten wir uns freundlich, begleitet von beiderseits guten Wünschen für die Heimreise.

Meine Tochter hatte schon ihren Koffer gepackt, der, mit entsprechenden Banderolen versehen, bis nächsten Tag, spätestens aber 2 Uhr morgens vor der Kabinentür zu stehen habe. Ohne Eile und dennoch zügig folgte ich ihrem guten Beispiel. Und erneut brauchen wir uns um unser Gepäck nicht zu kümmern. Das erfahrene Personal trägt alles, fein nach Farbbanderolen und Flugrichtung sortiert, des Nachts von Bord, lädt es auf bereitstehende Lastwagen und verantwortet zugleich das sichere Einchecken für den Rückflug. Wir werden unser Gepäck erst wieder vom Band des Frankfurter Flughafens nehmen.

Montag, 20. Januar. Am Lago Escondido

Im Gesamtpreis inbegriffen war am Tag des Rückflugs ein Abstecher zum Lago Escondido, inklusive eines Mittagessens in einem landestypischen Restaurant, mit pfannenheiß serviertem, köstlich schmeckenden Lamm und einheimischem, speziell zubereiteten Kaffee samt einem Schuss Schnaps, der feuerländischer Kälte entgegenwirken soll. Meine Tochter fühlte sich fit genug, am Ausflug teilzunehmen, ohne jedoch jeden Ausstieg und Spaziergang mitmachen zu wollen.

Für mich dagegen waren die beiden letzten Tage an der Südspitze des amerikanischen Kontinents etwas ganz Besonderes, ja geradezu Irritierendes. Das Irritierende meint meine psychische Befindlichkeit und bedarf der Aufklärung: Ich sah helle, nie enden wollende Tage lang nur kahle graue Felsformationen, weiß-grauen Schnee und tiefblaues Eis, kein Grün weit und breit, bis auf einzelne, den Unbilden tapfer widerstehende vereinzelte Gräser. Diese Ausflüge jedoch, wieder auf dem kontinentalen Festland, führten mich in ein sattes, üppiges, undurchdringlich Urwald dichtes Grün, das meine farberlahmten Sinne total elektrisierte. Sah man über das Grün hinaus, schloss sich der steil sonnenbeschienene azurblaue Himmel an, den nur die zackigen Felsformationen der gewaltigen Anden-Kette, speziell der Kordilleren, in die Schranken wiesen. In Afrika sind die Landschaften vergleichsweise lieblich, mit sanften Busch bewachsenen Savannen, weiten Grasebenen, sandig welligen Hügeln in den Wüsten, mit kleinen Flusstälern und verstreutem Grün, einer nicht sonderlich klaren, eigentlich verschwimmenden Luft, als ginge ein Künstler mit einem Weichzeichner drüber. In den südamerikanischen Landschaften dagegen wirkt alles schroff, scharfkantig, luzide und stets fest umrissen, mächtig, bisweilen gewaltig und von einer betörenden Unnahbarkeit, niemals einladend und den Menschen zugetan, sondern herrschaftlich abweisend, dabei immer faszinierend in ihrer majestätisch gebietenden Wucht. Es war das gesamte Panorama des satten, feucht schillernden Dunkelgrüns, eines kräftig klaren Blaus des Himmels, und es waren die roten, gelben, orangefarbenen Tupfer einer wiedergewonnenen Zivilisation, die sich als Häuschen, kleine Handwerksbetriebe, Gastwirtschaften und bewohnte Anwesen in die satten Farben einer auch hier übermächtig scheinenden Natur zwängten, die mich im Kontrast zur Eis- und Meereswelt der Antarktis gehörig aus dem Gleichgewicht brachten.

Sobald der Bus Ushuaia, die nicht nur die südlichste Stadt der Welt, sondern die einzige Stadt Argentiniens auf der Westseite der Andenkette ist, verlässt, passieren wir unterschiedliche, doch sehr charakteristische Landschaften. Zuerst durch ein Moorgebiet, vorbei an Tierra Mayor zum höchsten Punkt, dem Garibaldi-Durchgang, immerhin 450 Meter hoch. Von diesem Punkt aus hat man einen wunderbar weiten Rundblick auf die Seen Escondido und Fagnano. Dahinter, mehr zu erahnen als zu erkennen, der Beginn der patagonischen Steppe. Während um mich herum die meisten durch die Linsen ihrer Fotoapparate die Landschaften auf Zeluloid bannten, genoss ich minutenlang den freien Blick in diese patagonische Welt. Eine Mitreisende stellte sich, wohl Ähnliches denkend, neben mich, um vollständig zu sehen, was durch Kameralinsen gewiss nur eingeschränkt zu erfassen war.

Ich muss noch ein Wort über unsere argentinische Reisebegleiterin Maria an diesem Tag verlieren. Sie war nicht nur reizend und sehr charmant, sondern auch südamerikanisch hübsch und kenntnisreich bezüglich der Naturgegebenheiten hier. Biber und eingeschleppte Nager nähmen längst überhand, seien Zerstörer der natürlichen Flora, weil es in Feuerland keine gleichermaßen natürlichen Fressfeinde gäbe. Die Menschen hier seien allesamt friedlich, es gebe keine Kriminalität und das Verhältnis zu den chilenischen Nachbarn sei vollkommen entspannt. Nur wenige Wochen sei es zum nördlichen Nachbarn Brasilien kompliziert, beträfe die grundsätzliche Rivalität im Fußball zu Zeiten der südamerikanischen Meisterschaft und Weltmeisterschaft. Es seien immer nur die Politiker, die Spannung und Feindschaft zwischen die Völker trügen, nicht die Menschen selbst. Und sie klärte uns auf, dass nur Engländer „Uschuaia“ sagen, die Einheimischen „Usuuaia“. Als sich Maria am Flughafen von uns verabschiedete, berührten mich ihre Worte: Sie wünsche allen nicht nur einen guten Heimflug und anhaltende Gesundheit, vor allem aber ganz viel Liebe.

Ab nach Hause, vom Ende der Festlandswelt Ushuaia

Der Flughafen in Ushuaia ist sehr klein und folglich das Gedränge groß; er fordert von jedem Geduld und Gelassenheit an der Passkontrolle, beim Einchecken, und es dauert, bis man im Abflugterminal zur Ruhe kommt. Wieder vergehen Stunden, bis wir in die Boeing 767 der TUI Netherland steigen und unseren Platz einnehmen dürfen, bevor es den gesamten Kontinent hoch nach Fortaleza über den Atlantik zurück nach Frankfurt ging. Mit 350-400 Menschen an Bord, einer Flughöhe von nahe an 11.000 Meter und Spitzengeschwindigkeit von zeitweise nahe an 1000 Kilometer pro Stunde wurden in je 10 Stunden (ca. 20.000 Kilometer) überbrückt.